Nouvelles perspectives pour les RSDC® exerçant en France ? Expérience d’un centre d’évaluation et traitement de la douleur - Franck BOURREL

Franck BOURREL[1]

Introduction

Depuis 2001, la méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur (RSD) s’implante dans les différents systèmes de santé du monde (Spicher et al., 2017 ; Spicher et al., 2020 ; Bouchard et al, 2021 ; Spicher et al., 2025) ; elle est basée sur des données probantes de niveau 2b (Practice-based evidence). Ceci est rendu possible grâce notamment aux thérapeutes qui développent la méthode dans leurs lieux respectifs de pratique après avoir suivi une formation complète par le Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD). Mais où travaillent les Rééducateur·es Sensitif·ves de la Douleur Certifié·es (RSDC®) en France et où peuvent-ils rencontrer et traiter les patient·es douloureux·ses chroniques ?

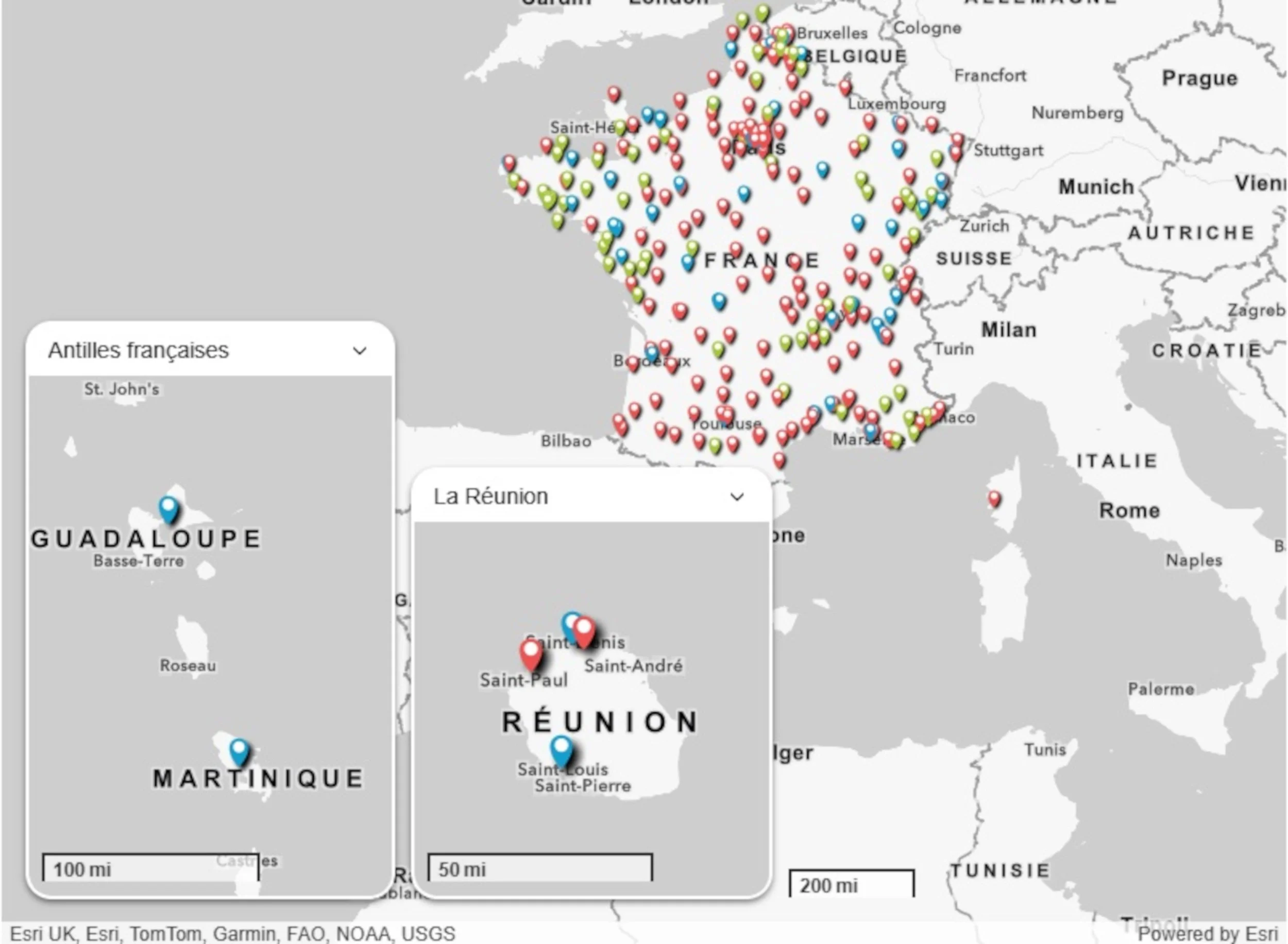

Figure 1 : Répartition des différentes Structures Douleur Chronique en France en 2022.

Actuellement dans l’hexagone, les RSDC® exercent majoritairement dans les établissements de santé qui réalisent des activités de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) anciennement Soins de Suite et Réadaptation. Certes, on retrouve quelques praticiens en libéral, mais ils sont plus rares (https://www.neuropain.ch/fr/centres-thrapeutiques). Ces SMR ont alors pour vocation de « prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, déficiences et limitations d'activité, soit dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus, que ces conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales. » (Légifrance, 2022). Cependant, la douleur n’étant pas considérée comme une spécialité à part entière de SMR, il devient parfois difficile de mettre en place un processus de soin spécifique à celle-ci et en particulier des douleurs neuropathiques. Pourtant, il existe en France des Structures Douleur Chronique (SDC) qui accueillent les patient·es douloureux·ses chroniques dont souffrirait un cinquième de la population générale. Ces structures se sont multipliées ces dernières années. Elles permettent de prendre en soin les patient·es douloureux·ses chroniques souffrant, par définition, depuis plus de six mois. Les prises en soins s’établissents ur plusieurs mois et les patient·es sont revu·es régulièrement pour l’ajustement de leur traitement. On distingue ainsi des lieux de consultations, des centres, mais aussi des permanences avancées rattachées à des structures précitées (Fig. 1) :

Consultation : prise en charge pluriprofessionnelle de proximité.

Centre : prise en charge médicale pluridisciplinaire avec un accès à un plateau technique et à des lits d’hospitalisation.

Permanence avancée : Consultation médicale et infirmière rattachée à une structure douleur chronique (centre ou consultation) et réalisée au sein d’autres établissements de santé publics ou privés ou de structures d’exercice coordonné.

Ces structures dédiées sont toutes hébergées en établissement de santé et labellisées par les agences régionales de santé. Elles doivent en effet satisfaire à un cahier des charges bien précis (Ministère de la santé et de la prévention, ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 2022). Un annuaire répertorie l’ensemble de ces sites.

Cet annuaire national est le fruit d’une labellisation conduite par chaque agence régionale de santé, sous la coordination de la Direction Générale de l’Offre de Soins. En 2022, on comptabilise 243 centres ou consultations SDC en France – permanences non comprises (Fig. 1). Pour les Centres, un seuil d’activité minimal de 1000 consultations médicales externes par an est requis. Pour les Consultations : 500 ; soit plusieurs dizaines de milliers par ces services spécialisés par an en France.

Le fonctionnement d’une Structure Douleur Chronique

L’organisation pluriprofessionnelle des SDC repose sur un trinôme composé d’un·e médecin, d’un·e infirmièr·e et d’un·e psychologue. Ces acteur·es de la santé possèdent en plus de leur qualification initiale, une formation universitaire spécifique à la prise en charge de la douleur (Capacité d’Evaluation et Traitement de la Douleur ou Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires pour un·e médecin / Diplôme Universitaire (DU) pour un·e infirmièr·e ou un·e psychologue). Iels bénéficient d’un secrétariat attitré et peuvent également s’appuyer sur d’autres intervenant·es tels que des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes ou des assistant·es social·es.

Ce trinôme travaille en équipe pour évaluer au mieux chaque patient·e douloureux·se chronique selon le modèle bio-psycho-social (Berquin, 2010) et lui proposer un programme thérapeutique personnalisé faisant appel tant aux approches pharmacologiques qu’aux approches non-pharmacologiques. En effet, ces dernières approches sont aussi recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS, 2011) pour le traitement des douleurs chroniques.

A ce titre, la méthode de RSD est un outil pertinent pour accompagner ces patient·es. A l’heure actuelle, ces patient·es dont les douleurs ont entrainé des conséquences pour la plupart néfastes, voire dramatiques sur la qualité de vie, les habitudes de vie et les activités socio professionnelles n’ont pas encore l’opportunité de rencontrer directement des RSDC® depuis une structure spécialisée en douleur chronique.

Mon expérience professionnelle au Centre Hospitalier Comminges Pyrénées

Depuis mai 2022, j’ai intégré l’équipe pluridisciplinaire des consultations douleur chronique de Saint Gaudens. Ce service, géré par la Dre Nathalie Rosenfeld montre la volonté de pouvoir offrir aux personnes souffrant depuis trop longtemps, une médecine spécialisée de la douleur et une constellation d’interventions non-médicamenteuses (hypnose, méthode de RSD, thérapie cognitivo-comportementale, etc.).

L’équipe est donc composée d’une médecin, d’une infirmière, d’un secrétariat dédié, d’une kinésithérapeute, de deux psychologues et d’un ergothérapeute RSDC®. C’est à travers une véritable collaboration interdisciplinaire replaçant le/la patient·e au centre et acteur principal de son soin que se dessinent les contours d’une démarche dite intégrative issue du modèle bio-psycho-social actuel. Cette approche plus pragmatique permet d’offrir une offre de soins plus globale et certainement plus adaptée aux douloureux chroniques (Piano et al., 2025). L’orientation des patient·es est proposée directement par la médecin et quelquefois par les autres membres de l’équipe qui perçoivent, entendent ou distinguent des symptômes neuropathiques dans les récits de vie.

J’exerce à temps partiel à raison d’une journée complète de consultations tous les quinze jours. A ce jour, quelques dizaines de patient·es ont pu bénéficier d’une évaluation de leur douleurs neuropathiques et d’une prise en soins par la méthode de RSD. Je n’ai pas de contraintes temporelles contrairement à mon expérience passée de près de dix ans en centre de rééducation fonctionnelle qui ne me permettait pas d’aller au bout des prises en soins. L’organisation actuelle m’accorde ce temps précieux et nécessaire pour écouter, évaluer, ajuster le traitement de façon tout à fait confortable en progressant au rythme des patient·es, décisionnaires de la voie qu’iels vont prendre quant à leur stratégie thérapeutique. Cette méthode de RSD offre bien souvent une belle opportunité pour diminuer durablement les douleurs neuropathiques.

Discussion

L’ouverture généralisée de ces centres de consultations aux RSDC® pourrait permettre d’offrir à un grand nombre de patient·es souffrant de douleurs neuropathiques une proposition de soin efficace et non-médicamenteuse. En effet, force est de constater que trop souvent le temps imparti pour réaliser un traitement dans son intégralité est trop court. A titre indicatif, la durée moyenne d’hospitalisation en France en SMR en 2023 était de 38 jours (ATIH, 2023). Cela ne suffit pas à réaliser un traitement dans son intégralité, car même si la neuroplasticité adaptative est une formidable alliée dans le traitement des douleurs neuropathiques, on ne peut que constater par l’expérience clinique qu’il faut du temps pour que le vivant vienne suppléer le lésé (Spicher et al., 2025). Autrement dit, le traitement d’une allodynie mécanique discrète à 15 g prend en moyenne…38 jours ! Auxquels, il faudra ajouter quelques semaines supplémentaires pour le traitement de l’hypoesthésie tactile sous-jacente (Spicher et al., 2017 ; Bouchard et al., 2021)

Après trois années de pratique au sein des consultations de la douleur chronique de Saint Gaudens, il est pertinent de promouvoir notre méthode de RSD dans les lieux dédiés à la douleur. Il y a ici un réel enjeu de santé publique pour tous les douloureux·ses chroniques qui ont la possibilité d’améliorer de 50% leur score aux McGill Pain Questionnaires - dont sa version française, le Questionnaire de la Douleur de Saint- Antoine (QDSA) -, de le diminuer de 30 points ou de dépasser la barre des 20 points (Spicher et al., 2025).

La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) est une société qui renseigne sur les différentes SDC en France et qui centralise également les recommandations de bonnes pratiques sur les traitements actuels de la douleur. On pourrait alors imaginer une mise en lien facilitée entre les SDC et le RRSD. Ceci permettrait de rendre possible pour une partie des douloureux·ses chroniques français·es l’accès à un traitement à la fois perceptif, cognitif et centré sur l’activité.

Remerciements

Je tiens à remercier la Dre Rosenfeld qui m’a ouvert les portes du Centre d’évaluation et traitement de la douleur chronique de Saint Gaudens. Je remercie aussi le RRSD pour sa confiance et son dynamisme dans le développement, ici et ailleurs, de la méthode de RSD.

Résumé

Les douleurs chroniques touchent près d’un français sur cinq et 7 % de la population française souffre de douleurs neuropathiques. La méthode de Rééducation Sensitive de la Douleur (RSD) constitue une alternative non-médicamenteuse - comme le préconise la Haute Autorité de Santé - permettant de traiter de façon efficace et durable les douleurs neuropathiques (niveau d’évidence 2b).

Des Structures Douleur Chronique (SDC) existent en France depuis plusieurs années et permettent d’accueillir ces patient·es en errance thérapeutique pour lesquel·les la qualité de vie est souvent très altérée. La possibilité pour les Rééducateur·es Sensitif·ves de la Douleur Certifié·es (RSDC®) d’accéder à ce type de structure constitue un véritable enjeu.

Mots clés douleurs neuropathiques, intervention non-pharmacologique, structure douleur chronique, modèle bio-psycho-social, démarche intégrative.

Bibliographie

ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) (2023). Chiffres clés 2023. Téléchargeable (12/08/2025) : https://chiffres-cles.scansante.fr/smr.html

Berquin, A. (2010). Le modèle biopsychosocial : beaucoup plus qu’un supplément d’empathie. Téléchargeable (12/08/2025) : https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/

Bouchard, S., Quintal, I., Barquet, O., Moutet, F., de Andrade Melo Knaut, S., Spicher, C.J & Annoni, J.M. (2021). DOULEURS NEUROPATHIQUES : méthode d’évaluation clinique et de rééducation sensitive. Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 9(1), 1-15 [Article 26-469-A-10].

HAS (Haute Autorité de Santé) (2011). Rapport d’orientation recommandation en santé publique. Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées. Téléchargeable (12/08/2025) : https://www.has-sante.fr/

Légifrance Journal Officiel (2022). Décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins médicaux et de réadaptation. Téléchargeable (12/08/2025) : https://www.legifrance.gouv.fr/

Ministère de la santé et de la prévention, ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/18 du 31 août 2022. Téléchargeable (12/08/2025) : https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf

Piano, V., Bioy, A., Conradi, S., Barfety-Servignat, V., Mick, G. & Poisbeau, P (2025). Du modèle biopsychosocial à la démarche intégrative. Douleur analg, 38(1),3-17.

Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques (3e édition) – Préface : J. Fraher. Montpellier, Paris : Sauramps Médical.

Spicher, C., Barquet, O., Quintal, I., Vittaz, M. & de Andrade Melo Knaut, S. (2020). Douleurs neuropathiques : évaluation clinique & rééducation sensitive (4e édition) – Préface : F. Moutet. Montpellier, Paris : Sauramps Médical.

Spicher, C., Murray, E., Chapdelaine, S. & de Andrade Melo Knaut, S. (2025). Méthode de rééducation sensitive de la douleur. Un nouveau mode de penser la complexité bio-psycho-sociale – Préface : P. Sprumont. Montpellier, Paris : Sauramps Médical.

[1] Ergothérapeute DE, RSDC®, Centre d’évaluation et traitement de la douleur chronique ; Centre Hospitalier Comminges Pyrénées ; 351, Avenue Simone Veil ; F-31800 Saint Gaudens, France. franck.bourrel@ch-saintgaudens.fr